【C芽】ひとこと科学 44(シリーズ・お空の下では13)

- 2023.03.01

- まなサポブログ

みなさん、こんにちは。

なんと今月から3月!早いですね。3月と言えば、卒業のシーズン。

皆さんはどんな卒業の思い出がありますか?

実は今年は、私も「卒業」するんです。

2021年4月に入学した事業構想大学院をこの3月に修了(卒業)します。

私も新年度から心機一転、一段と加速していきます!

それで、学びの芽育では新年度に向けて、「困窮家庭の子どもに学びの機会を無料提供する企業協賛・提携プロジェクト」にもよりいっそう力を入れていきます。

(当プロジェクトの新聞記事やプレスリリースは以下からご覧いただけます。)

https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1050415/

https://www.value-press.com/pressrelease/312121

CAS talkの先生方や「ひとこと科学」に寄稿くださっている研究者・実務家の皆さんから学びをすべての子どもたちに届けていけるよう、このプロジェクトに力を入れていきます!

それでは、今回も、科学者の先生方などの「言葉」を届ける取り組み「ひとこと科学」から、松田先生の人気シリーズ「お空シリーズ」の続編です。

長く続いてきたこのシリーズも実は、次回で最終回なんです。

最終回の後は、子ども向けにアレンジしたものを配信していきますね^^

これまでの分と合わせてぜひお読みいただけたらうれしいです^^

★今回の投稿★

〈タイトル〉

お空の下では(13)

〈本文〉

安政3年(1856年)大野藩は幕府に北海道の開拓を申請しましたが巨額の運上金を差し出して既得権益を守ろうとする大商人の存在があり許されませんでした。

そこで翌年樺太のホロコタンまで漁場の調査をしたところ幕府は樺太西海岸の開拓を許したので大野藩は数十名の家臣を派遣しました。

この計画でネックとなっていたのが船がないことだったので大野藩は7240両を投じて洋式帆船の建造を行いました。

この船は大野丸と命名され1858年進水、幕府の海軍所で操縦術を学んだ吉田拙蔵が船長となって敦賀に回航され、翌1859年には樺太開拓団を載せて敦賀を発ち、函館から樺太のウショロにわたって開拓を進めました。

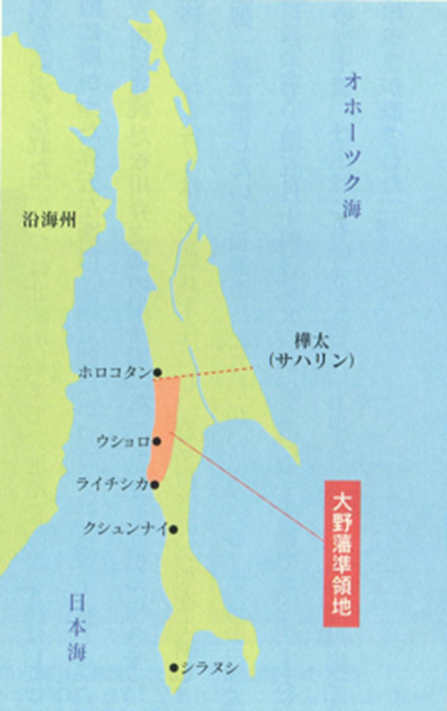

幕府は願い出た樺太開拓資金の助成を認めず、代わってウショロ一帯を大野藩の準領地として認めましたが(図1)、そこはロシア人南下の最前線で数々の困難があり、また大野丸は1864年根室沖で暴風に会い沈没してしまいました。

そして1867年幕府は大政奉還してしまい、大野藩も撤退しました。

1855年の日露友好条約でも樺太についてはロシアとの間でまだ国境を定めなかったので幕府は領地と言わずに準領地と命名したようです。

明治になって日露戦争後のポーツマス条約で樺太の南半分が日本領となりましたが、国境が決まった北緯50度線は丁度大野藩の準領地の北端あたりになります。

――――――――――

*前回までの記事は以下からご覧いただけます。

7月27日「お空に乗って」

https://blog.manabinomake.net/?p=920

8月10日「お空に乗って(続編)ーお空の下ではー」

https://blog.manabinomake.net/?p=930

8月24日「お空の下では(2)」

https://blog.manabinomake.net/?p=981

8月31日「お空の下では(3)」

https://blog.manabinomake.net/?p=989

9月7日「お空の下では(4)」

9月14日「お空の下では(5)」

10月19日「お空の下では(6)」

10月26日「お空の下では(7)」

12月14日「お空の下では(8)」

2023年2月1日「お空の下では(9)」

https://blog.manabinomake.net/?p=1391

2023年2月8日「お空の下では(10)」

2023年2月15日「お空の下では(11)」

2023年2月22日「お空の下では(12)」

https://blog.manabinomake.net/?p=1404

【投稿者:松田慎三郎先生プロフィール】

1945年生まれ・京都大学出身・工学博士

原研核融合那珂研究所長、理事を経て2011年から東工大、京大、東北大特任教授、研究員、ITER国内チームリーダ、プラズマ核融合学会長を歴任

専門は核融合炉システム

【「ひとこと科学」について】

専門家の方など専門分野に携わる方の「言葉」を子どもたちや市民に届けていく取り組み。

科学者の先生方や科学技術の実務の現場の方、科学コミュニケーションの活動をされている方などの「言葉」を発信中。

https://blog.manabinomake.net/?p=822

*参考:「市民と科学者のトークグループ CAS talk」について

-

前の記事

【芽育】SNSライブ・オンラインイベント情報 2023.02.22

-

次の記事

【C芽】ひとこと科学 45(シリーズ・お空の下では14:最終回) 2023.03.08